Ausweglos.

Selbstmorde in Wendezeiten.

Produktion: Radio Bremen, Deutschlandfunk, SfB 1992

An einem stürmischen, verregneten Wintertag zeigte mir Kriminalhauptkommissar Ulrich K. die Stelle, an der sich Renate P. mit Benzin übergossen und verbrannt hat: Ein Fleck schwarzer Erde. Aschekrümel. Spuren des grauenvollen Selbstmordes der 51 Jahre alten Ärztin für Allgemeinmedizin. Mit der Wende hatte sie ihre Lebensstellung als Ärztin in einem Altenpflegeheim verloren. Sie versuchte einen neuen Anfang mit einer eigenen Praxis im sächsischen Annaberg-Buchholz. Als alles für das neue Leben eingerichtet war, entschied sie sich für den Tod.

Phlilipp M. war Ingenieur, 46 Jahre alt, verheiratet, drei Kinder. Er erhängte sich in dem stillgelegten Teil einer Erfurter Spielzeugfabrik. Um den ehemals volkseigenen Betrieb zu sanieren, hatte Philipp M. Dreiviertel der Belegschaft auf die Straße setzen müssen.

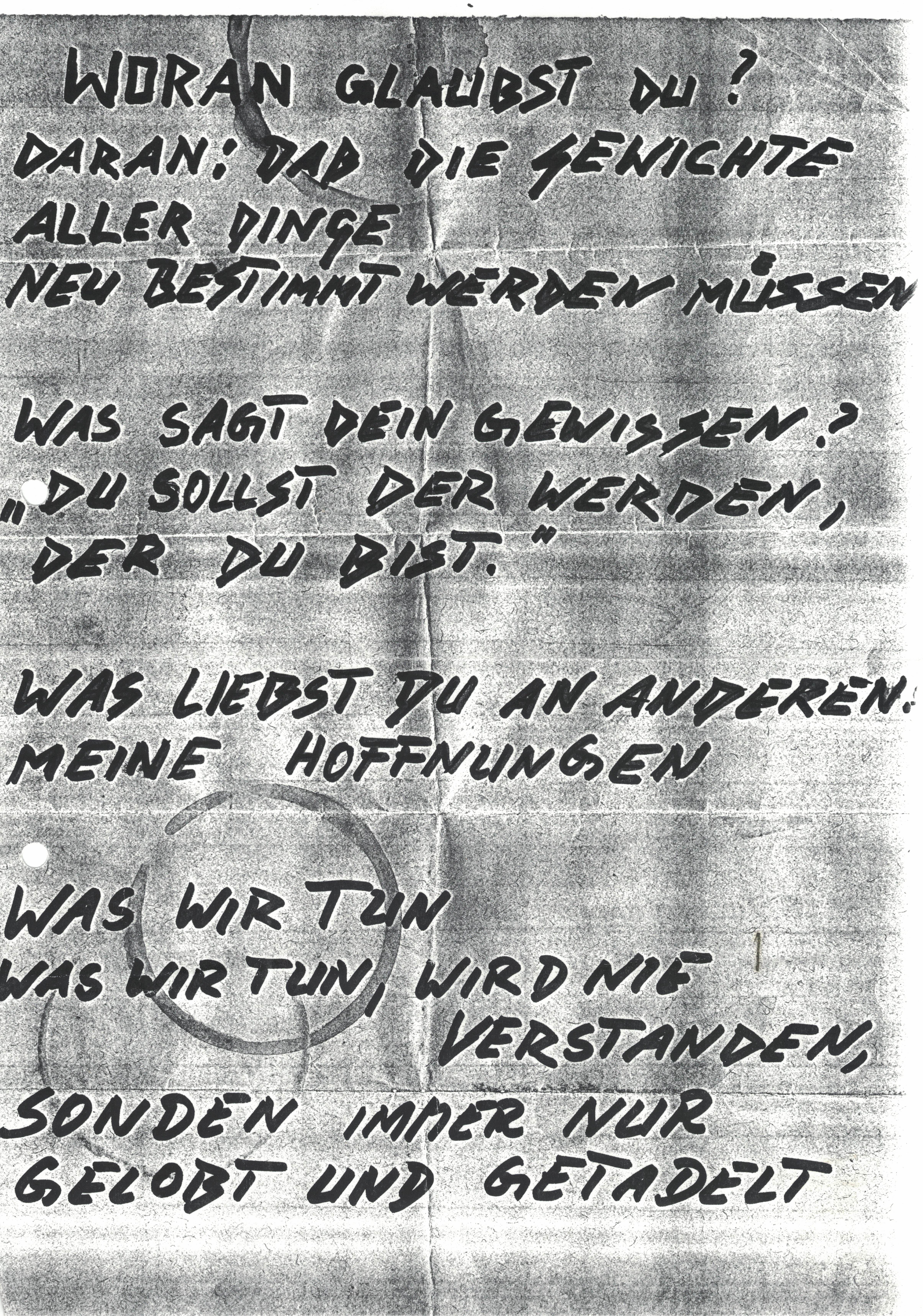

An einem Dezemberabend stellte Katja B. die Klingel ihrer kleinen Mansardenwohnung im Weimarer Blechbüchsenviertel ab. Mit nassen Handtüchern verstopfte sie Fenster- und Türritzen. Sie war 20 Jahre alt und entschlossen, ihr Leben zu beenden. Die Fachschule, die sie für ihren Traumberuf „Altenpflegerin“ absolvieren musste, hatte die unangepasste Schülerin exmatrikuliert. Schon zum zweiten Mal. Diesmal wegen neun Fehlstunden im November. Am nächsten Morgen fand man Katjas Leiche. Auf dem Küchentisch lag ein Zettel, auf den hatte sie geschrieben: „Woran glaubst du? Daran, dass die Gewichte aller Dinge neu bestimmt werden müssen.“

Redaktion: Günter Demin

Regie: Wolfgang

Bauernfeind

Meine Recherche:

Am 14. Januar 1992 fuhr ich zum ersten Mal nach Annaberg in Sachsen. In meinem Notizblock steckte ein Artikel des Neuen Deutschland: Freitod einer Ärztin durch Selbstverbrennung in Annaberg - in meinem Kopf die Vorstellung, am Ort des Geschehens auf die Spuren eines politischen Fanals zu stoßen. Ich hatte so etwas in Filmen gesehen: Buddhistische Mönche in Saigon und Hué, die sich mit Benzin übergossen und anzündeten. Dass ausgerechnet eine Ärztin diesen grausamen Weg der Selbsttötung wählt, eine gestandene 51 Jahre alte Mutter von drei Kindern, verstärkte meine Erwartung, die Frau habe mit ihrem Opfer einen besonders drastischen Kommentar zur deutschen Einheit abgeben wollen. Ich traf am Abend in Annaberg ein. Die niederdrückende Atmosphäre in diesem windzerzausten, schwefelvergifteten Erzgebirgswinkel, die nasskalte, öde möblierte Dachkammer als Nachtquartier, diese spürbare Verlassenheit in diesem ganzen ehemaligen Osten, schienen meine Hypothese zu unterstreichen. Als ich am nächsten Tag dem Kriminalbeamten Ulrich K., der die Leiche der Ärztin gefunden hatte, zuhörte, traten an die Stelle des fertigen Bildes, das die Zeitungsmeldungen nahelegten, neue Fragen: Gab es wirklich ein Fanal? Trafen hier Umstände zusammen, die zu falschen Schlüssen verleiteten? Sind es letztendlich ganz andere, ganz persönliche Gründe, die diese Frau in den Tod getrieben haben? Aber warum dann so? Ich wollte ihren Ehemann sprechen, von ihm erhoffte ich mir Antworten. Aber Herr P. war unerreichbar. Ich versuchte es bei ihren ärztlichen Kollegen. Sie schwiegen. Bei der Annaberger "Freien Presse" wurde mir Unterstützung versprochen, wenn es mir um die "wirklichen Gründe" ginge und nicht nur um die Sensationen, mit denen Annaberg ins Gerede gekommen war. Ohne konkrete Ergebnisse unterbrach ich meine Recherche vor Ort. Ich fuhr nach Hause und studierte alles, was ich über die Lage der Menschen in der früheren DDR an Informationen und Analysen zusammentragen konnte. Wenig später lernte ich Dr. K. kennen, den ehemaligen Leiter einer Rostocker Betriebspoliklinik, der seit kurzem in einer westlichen Forschungseinrichtung arbeitete. Wieder tauchte das Thema "Selbstmord" auf. Dr. K. berichtete vom Suizid zweier Ärztekolleginnen nach der Auflösung des Ambulatoriums. Er meinte, in jeder Stadt gäbe es solche Fälle. Inzwischen kannte ich den Namen des Leipziger Pflegeheims, in dem Dr. Renate P. beschäftigt gewesen war, bevor sie sich in Annaberg niedergelassen hatte. Also fuhr ich hin. Ich traf Dr. Monika S., eine resolute Frau von 49 Jahren, Mutter eines 12-jährigen Sohnes. Früher hatte jeder seinen Platz in der Gesellschaft, sagte sie. Hatte seine Kollegen, seine geregelte Arbeitszeit, mal Früh- und mal Spätdienst. Und heute? Seit der Niederlassung fühle sie sich total überfordert. Ihr Leben lang habe sie alles geschafft, aber jetzt werde sie in regelmäßigen Abständen von Gefühlen vollkommener Hilflosigkeit überschwemmt. Genau so, meinte sie, müsse es auch Renate P. ergangen sein. Monika S. wirkte traurig auf mich, fast verzweifelt. Nach dem Gespräch mit ihr entschloss ich mich, die Suche nach Gesprächspartnern auf Einrichtungen zur Betreuung von Lebensmüden auszudehnen. Ich bat Fachkliniken und Neurologische Ambulanzen, das Berliner Telefon des Vertrauens, aber auch Sozialministerien, meine Nachforschungen zu unterstützen. Zunächst bekam ich Informationsmaterial, denn natürlich konnte man mir wegen der ärztlichen Schweigepflicht keine Namen nennen. So erfuhr ich von Untersuchungsergebnissen, die eine Veränderung der Suizidmotivationen konstatierten. Ein neues Phänomen sei aufgetaucht, der sogenannte "Bilanz-Selbstmord", dem das Gefühl des Suizidalen vorangehe, bisher sei alles umsonst gewesen und das Leben böte keine Perspektive mehr. Und eines Tages, es waren etwa drei Monate vergangen, bekam ich den ersten Anruf. Es war die Mutter der 20 Jahre alten Altenpflegeschülerin Katja B. aus Weimar, die bereit war, meine Arbeit zu unterstützen. Zum ersten Mal führte ich ein langes Gespräch mit der Angehörigen einer Selbstmörderin, und dieses Gespräch, die Stimme der Mutter, haben mich sehr bewegt. Ich fuhr sofort nach Weimar, um die Vorgeschichte des Selbstmordes zu rekonstruieren. Katjas Mutter hatte mich ins Frauenzentrum bestellt, wo eine Bekannte einen Raum reserviert hatte, in dem wir ungestört und ohne zeitliche Begrenzung miteinander sprechen konnten. Sehr gespannt und ein wenig beklommen ließ ich mich auf Katjas Geschichte ein, erzählt aus der Perspektive der Mutter und der Freundinnen. Danach habe ich Blumen auf ihr Grab gestellt. Es war der Tag, an dem Katja 21 Jahre alt geworden wäre. Noch während der Recherche bekam ich Kontakt zu kirchlichen Kreisen und lernte einen ganz außergewöhnlichen Pfarrer kennen, der als ehemaliger politischer Häftling in Bautzen eine für DDR-Verhältnisse bemerkenswerte Haltung zum Selbstmord entwickelt hatte. Es war ein Pfarrer, der den Selbstmord nicht tabuisiert, und der schon vor der Wende Selbstmörder feierlich beerdigt hatte - unter den misstrauischen Augen der offiziellen Kirche. Dieser Pfarrer versprach, Angehörigen von Suizidopfern meine Bitte vorzutragen. Während ich zu Hause auf Reaktionen wartete, wurden mir weitere Suizidfälle anvertraut: zwei ältere Leipziger Ärztinnen, denen gekündigt worden war, ein junger Arzt aus dem Nachbarkreis von Annaberg, der sich am Tag der Praxiseröffnung getötet hatte, sowie der ehemalige Leiter einer inzwischen abgewickelten LPG in Sachsen, deren gesamter Rinderbestand erschossen und verbrannt worden war. Dann kam der Anruf von Frau M., deren Mann sich in dem stillgelegten Teil einer Fabrik erhängt hatte, nachdem er Dreiviertel der Arbeitskollegen zur Entlassung ausgesucht hatte, damit die Treuhand den Betrieb privatisieren kann. Waren sie alle, deren Geschichten ich mehr oder weniger genau rekonstruieren konnte, Opfer der Wende? Oder wäre die tödliche Lebenskrise von Dr. Renate P., von Phillip M. oder von Katja B. früher oder später auch durch andere Konflikte ausgebrochen? Diese Frage habe ich mir oft gestellt. Ich kann sie nicht beantworten. Es gab Hörer, die mir nach der Sendung geschrieben haben. Die die "unmenschlichen Normen unserer Gesellschaft" beklagten (ein Hörer aus Konstanz), oder die Lebensfeindlichkeit, an der ein junger Mensch wie Katja B. gescheitert ist (ein Hörer aus Bremen). Teilnehmer einer öffentlichen Veranstaltung in Weimar zum Thema "Suizide nach der Wende" berichteten nach dem gemeinsamen Hören der Sendung, dass es zu DDR-Zeiten vollkommen unmöglich gewesen sei, etwas über Selbstmorde zu erfahren oder gar öffentlich darüber zu sprechen. Im Sozialismus habe es die verbindliche Regel gegeben, dass sich die Menschen gegenseitig zu helfen haben. Doch die Regel funktionierte nicht immer. Tatsächlich lag die Suizidrate im Osten höher als im Westen.